Comment cartographier la tragédie des naufrages de migrants en Méditerranée, et donner à voir la place singulière occupée par les littoraux dans la géographie des flux migratoires aujourd’hui ?

Voici l’exemple du travail exceptionnel de plusieurs cartographes : Levi Westerveld, Nicolas Lambert et Philippe Rekacewicz.

1 – « Ceux qui ne sont jamais arrivés » – Carte de Levi Westerveld

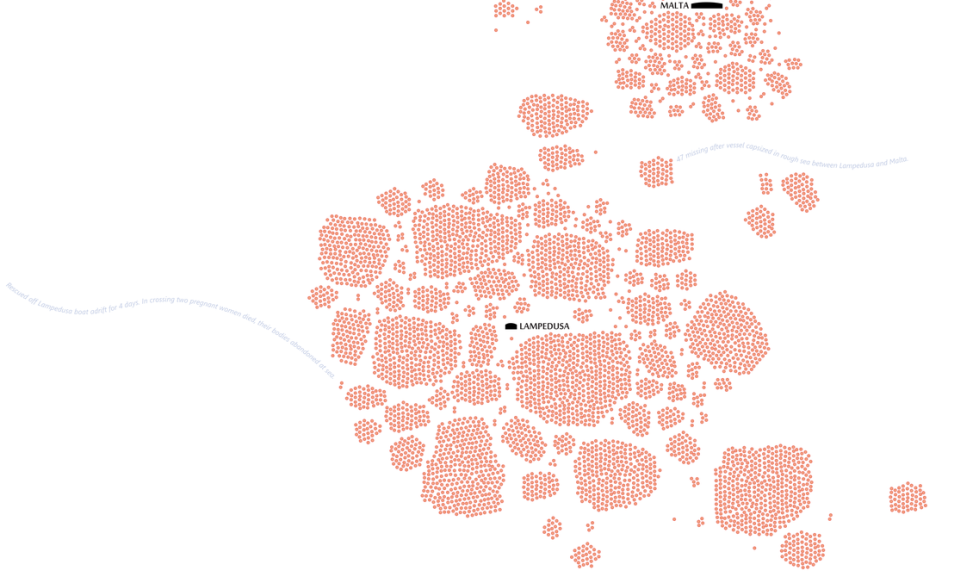

Levi Westerveld a représenté sur cette carte « Ceux qui ne sont jamais arrivés ». Chaque point rouge évoque un migrant disparu en mer, entre 2005 et 2015. Voici comment Levi Westerfeld présente son travail sur le site VisionsCarto :

« Les nombreuses images et vidéos qui montrent les embarcations qui coulent ou les migrants tombés à l’eau sont peut-être efficaces pour donner une idée de ce qui se joue en Méditerranée, mais ne montrent rien du nombre effarant d’êtres humains qui meurent en tentant de traverser la mer (la carte représente les décès survenus entre 2005 et 2015). (…)

En réduisant le dessin des pays de destination à une simple ligne épaisse tracée en noir, j’ai « cassé » la vision Nord-Sud habituelle qui est la nôtre, pour privilégier une approche beaucoup plus plate, ou horizontale si vous voulez, qui représente, à mon sens, la « perspective-paysage » que les migrants-voyageurs voient en approchant de la côte. Cette représentation, qui éloigne les pays de destination de leur emplacement réel par rapport à l’Afrique du Nord et à la Turquie, m’a permis de libérer de l’espace sur la page. J’ai bien conscience que cette représentation distordue déforme l’aspect des pays et augmente les distances, mais je crois que cet espace marin artificiellement « agrandi », devenu beaucoup plus grand sur la carte que dans la réalité, correspond beaucoup mieux à l’expérience vécue, et à la perception des migrants qui naviguent avec des boussoles portatives sur des embarcations instables : l’impression d’être au milieu de nulle part, dans l’immensité de la mer, entre inconnu et incertitude.

Chaque victime est figurée par un point : c’est une représentation qui permet, en premier lieu, de prendre conscience de l’ampleur de cette tragédie. Ensuite, c’est une manière d’humaniser la carte en recentrant le regard sur chaque migrant-voyageur plutôt que sur un nombre, une statistique froide et impersonnelle généralement représentée par des symboles dimensionnés à proportion du nombre de vies perdues. Souvent, dans un souci de synthèse et au nom de la « clarté visuelle », la cartographie conventionnelle tend à faire disparaître l’être humain de la carte, mais ce faisant, elle confisque au lecteur la dimension humaine de ce problème, et donc la possibilité de la tristesse ou de la colère ».

Découvrir cette carte et lire la suite du commentaire de Levi Westerfeld ici.

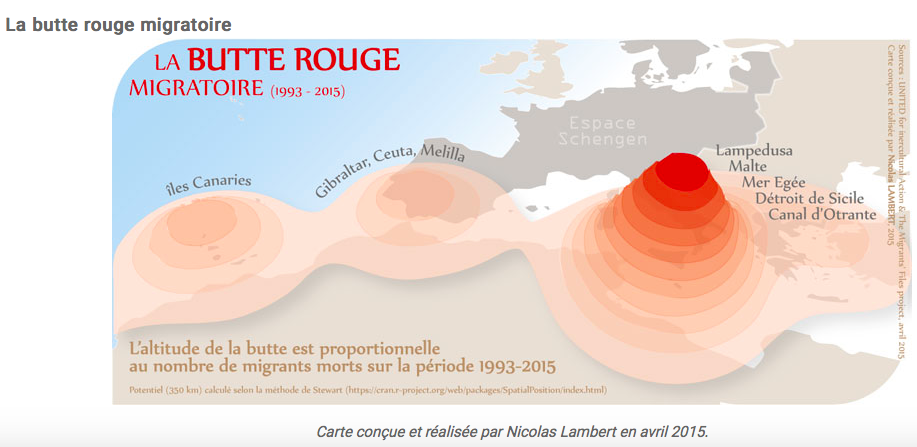

2 – « La Butte Rouge » – Carte de Nicolas Lambert

Un autre exemple de la grande force du travail cartographique : les cartes compilées par Nicolas Lambert. Elles étaient présentées en 2015 dans un article intitulé « Les damnés de la mer », publié sur le site Géoconfluences.

Extraits de l’article :

« En 20 ans (1993-2015), plus de 30 000 migrants sont morts ou portés disparus en essayant de rejoindre l’Union européenne, soit l’équivalent de la population totale d’une ville comme Montbéliard, Biarritz, Périgueux, Palaiseau ou Dieppe. Noyés en mer au large de Lampedusa, morts asphyxiés dans un camion en Autriche, morts de faim dans le désert saharien ou percutés par un train dans le tunnel sous la Manche, ces drames n’ont de cesse de se succéder.

Jadis occultés ou méconnus, ces chiffres, équivalents au bilan d’une guerre, font aujourd’hui régulièrement la une des journaux. Au fil des drames, la presse s’en empare, s’indigne, informe, alerte. En septembre 2015, l’Europe entière s’est émue à la vue de la photo du jeune enfant kurde Aylan Kurdi échoué sur une plage turque. »

Extraits du commentaire de cette carte par son auteur, Nicolas Lambert :

« La carte présentée ici, résulte d’une volonté de produire une nouvelle image mettant en scène la guerre invisible qui se livre sur les frontières extérieures de l’Union européenne. Construite par une méthode permettant de représenter le phénomène comme s’il était continu dans l’espace, cette carte propose d’agréger les données sur l’ensemble de la période 1993-2015 pour former une représentation allégorique globale portant un message fort. La méthode utilisée consiste à déterminer pour chaque point de l’espace, la valeur d’une variable (ici, le nombre de morts sur l’ensemble de la période), calculée dans un certain voisinage (ici, 350 km). Cette méthode fait apparaître les grandes structures spatiales : trois lieux importants se détachent.

Visualisée en 3D, la carte des morts aux frontières dessine un nouveau territoire fait de plaines, de collines et de montagnes. Avant de devenir une carte, la « Butte rouge » est avant tout une chanson. Chanson anti-guerre écrite par Gaston Montéhus (1872-1952), elle fait référence à la butte Bapaume qui fut un des lieux les plus sanglants de la Première Guerre mondiale, situé à Berzieux dans la Marne. Identifiée souvent à tort à la butte Montmartre et à la commune de Paris, cette chanson sert aussi bien souvent d’étendard politique. Par son nom, cette carte se place donc d’emblée dans un univers intellectuel, celui de la gauche, de la révolution et du pacifisme. La butte rouge migratoire s’inscrit donc dans une histoire longue. Celle du refus de la Première Guerre mondiale jadis. Celle du refus de la guerre menée contre les migrants aujourd’hui, ces damnés de la mer. »

La constitution progressive de la « Butte Rouge »

« De 1995 à 1999, le sud de l’Espagne (Gibraltar et les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla) apparaît comme le point d’entrée privilégié vers l’Union européenne. Progressivement « sécurisé » (mise en place du SIVE en 2002, élévation des murs entourant les enclaves de Ceuta et Melilla en 2005), les flux migratoires sont progressivement déviés plus au sud vers les îles Canaries puis vers le Sénégal. Pour endiguer ces déplacements, l’agence Frontex met en place dès 2006, loin des frontières de l’Union européenne, des opérations de contrôle. À partir de 2010, suite aux « printemps arabes » et de façon bien plus dramatique avec les instabilités géopolitiques causées par les guerres en Libye et en Syrie, l’écrasante majorité des drames se recentrent en Méditerranée. En 2011 puis en 2014, le nombre de morts repart spectaculairement à la hausse avec 4 255 décès enregistrés pour cette seule année. »

« De 1995 à 1999, le sud de l’Espagne (Gibraltar et les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla) apparaît comme le point d’entrée privilégié vers l’Union européenne. Progressivement « sécurisé » (mise en place du SIVE en 2002, élévation des murs entourant les enclaves de Ceuta et Melilla en 2005), les flux migratoires sont progressivement déviés plus au sud vers les îles Canaries puis vers le Sénégal. Pour endiguer ces déplacements, l’agence Frontex met en place dès 2006, loin des frontières de l’Union européenne, des opérations de contrôle. À partir de 2010, suite aux « printemps arabes » et de façon bien plus dramatique avec les instabilités géopolitiques causées par les guerres en Libye et en Syrie, l’écrasante majorité des drames se recentrent en Méditerranée. En 2011 puis en 2014, le nombre de morts repart spectaculairement à la hausse avec 4 255 décès enregistrés pour cette seule année. »

3 – Mourir aux portes de l’Europe – Carte de Philippe Rekacewicz, 2016

A retrouver ici sur le site VisionsCarto.